British Museum: i dieci oggetti essenziali da vedere assolutamente. Si tratta del primo museo nazionale gratuito al mondo, aprì i battenti nel 1759. Fondato nel 1753 con un atto del Parlamento, dopo che il medico e collezionista Hans Sloane lasciò in eredità la sua collezione alla nazione, il museo ebbe subito a disposizione una base di 71.000 oggetti da gestire. Dai suoi esordi come “gabinetto delle curiosità” di Sloane, il British Museum è cresciuto in dimensioni, portata e reputazione negli ultimi 266 anni. Xerxes Mazda, recentemente nominato direttore delle collezioni, è ora custode di circa otto milioni di oggetti. Ecco dieci da non perdere durante la vostra visita.

British Museum: ecco cosa non dovete perdervi assolutamente

Uno degli oggetti più interessanti è sicuramente la Pentola da cucina Jōmon, circa 5000 a.C., così particolare. Considerati i primi al mondo a realizzare ceramiche, i giapponesi usavano recipienti come questo per bollire cibi come molluschi e piante commestibili. Di soli 16,5 cm quadrati, si trattava di una pentola personale, per piccole porzioni di ciò che veniva portato a casa quel giorno. I cacciatori-raccoglitori del Giappone preistorico cacciavano cinghiali e cervi in inverno e raccoglievano molluschi in estate e all’inizio dell’autunno. Un alimento preferito erano le vongole, che potete immaginare bollite proprio in questo recipiente 7.000 anni fa.

Notate i segni a forma di corda su questo recipiente; il periodo Jomon prende letteralmente il nome da questa tipica decorazione dell’epoca, dove Jomon si traduce letteralmente “con segni a corda”. Questo particolare esemplare fu poi rivestito internamente con foglia d’oro laccata durante il XIX secolo per essere convertito in una brocca per l’acqua per le cerimonie del tè. Ci si potrebbe chiedere: quei bevitori di tè del XIX secolo sapevano da cosa stavano bevendo?

La trovate in mostra nella Sala 3.

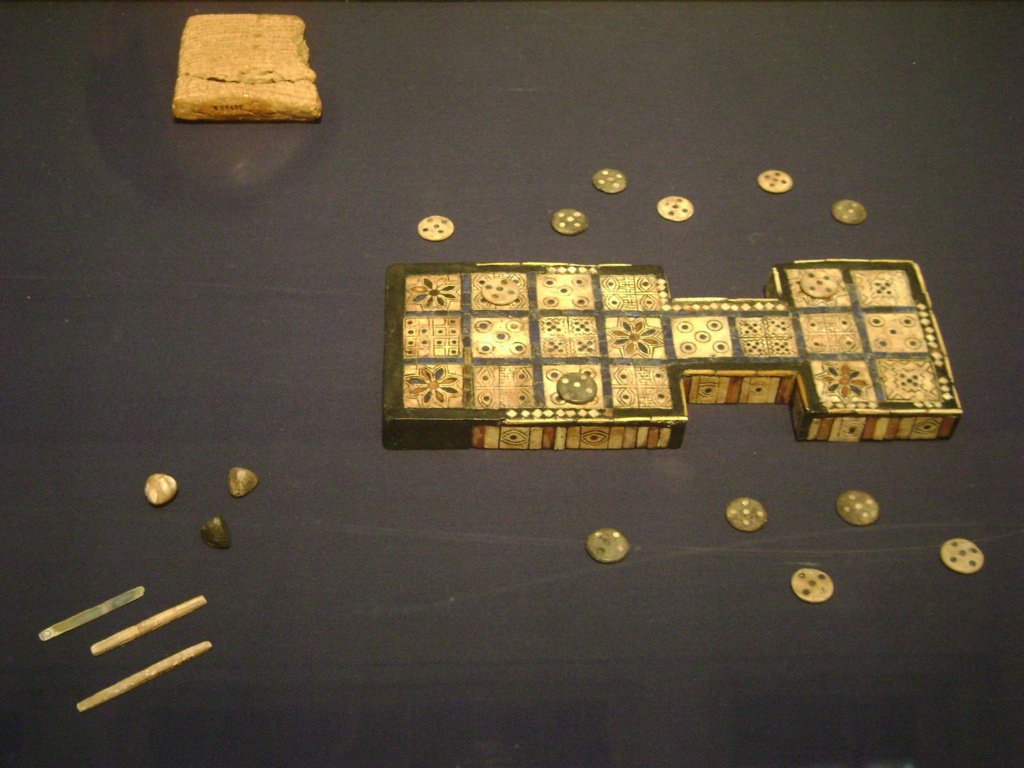

Il gioco reale di Ur, Iraq, 2600 a.C.

Non conosciamo il vero nome del gioco che si praticava con questo tabellone, dado e segnalini intarsiati, ma era estremamente popolare tra i popoli dell’antica Mesopotamia: tavolette per questo gioco sono state trovate in siti archeologici in tutto il Medio Oriente. Nessuno sapeva come giocarci fino agli anni ’80, quando il curatore del British Museum, Irving Finkel, tradusse una tavoletta cuneiforme scritta da un astronomo babilonese nel 177 a.C. e si rese conto che stava guardando le regole del gioco.

Una gara imprevedibile tra due giocatori per spostare tutte le proprie pedine fuori dal tabellone, questo gioco ha un gameplay incredibilmente moderno. Puoi far cadere l’avversario dal tabellone, ottenere l’immunità e vincere lanci extra del tuo dado. Questo particolare set è stato rinvenuto nell’Iraq meridionale, nel palazzo reale di Ur, nel 1926 ed è il più antico gioco da tavolo completo mai ritrovato. Se vuoi mettere alla prova la tua abilità, puoi acquistarne una copia nel negozio del British Museum. Lo trovate in mostra nella sala 56.

Busto di Ramesse il Grande, 1292–1189 a.C.

Un pezzo molto interessante, se come me amate l’arte dell’Antico Egitto. Reciso senza tante cerimonie all’altezza della vita, dove originariamente sedeva come uno dei due seduti ai lati dell’ingresso del suo complesso funerario, questo busto in granito di Ramses II è alto 2,4 metri e largo oltre 1,8 metri. Fu acquisito dal British Museum nel 1817 con il permesso del governatore egiziano, Muhammad Ali. (Successivamente, nel 1835, Ali vietò l’esportazione di antichità egizie, ma non prima che la Stele di Rosetta avesse lasciato il paese.) Ramses II salì al trono all’età di 25 anni e morì alla veneranda età di 90 anni, il che significa che molti egiziani avrebbero vissuto conoscendo un solo faraone.

Appartenente alla XIX dinastia, Ramses II è famoso quasi quanto la generazione di Akhenaton e di suo figlio Tutankhamon, entrambi consanguinei, e certamente non gliene sarebbe mancato il merito, visto che si dice abbia avuto più di 100 figli tra le sue 200 mogli (poverino, chissà come lo facevano ammattire tutte quelle suocere…ovviamente si scherza). Diede anche il suo nome a una nuova capitale e si ritiene che abbia redatto il primo trattato di pace tra potenze straniere, in questo caso tra gli Egiziani e gli Ittiti, dopo la battaglia di Kadesh. Lo trovate in mostra nella Sala 4.

Statua colossale di un leone alato dal palazzo nord-occidentale di Assurnasirpal II in Assiria (odierno Iraq), 883-859 a.C.

Scommetto che questa ve la ricordate, era praticamente in ogni libro di storia e storia dell’arte. Rasa al suolo in modo straziante dall’organizzazione terroristica ISIS nel 2016 (il giorno ho pianto, davvero tantissimo, come si può distruggere così l’arte e la storia umana), l’antica città di Nimrud, capitale dell’Assiria, era adornata con divinità protettrici come questa, che misura ben 3,5 x 3,6 metri. Fortunatamente, alcuni di questi cosiddetti lamassu sopravvivono nei musei di tutto il mondo.

Con corpo di leone, ali di uccello e testa umana, le figure spesso fiancheggiavano gli ingressi delle fortezze reali. (Le cinque zampe di questa particolare scultura intendono offrire una visione realistica della creatura sia di fronte che di profilo.) A guardia delle porte del palazzo di Assurnasirpal II, potrebbero aver offerto al re d’Assiria la tanto necessaria protezione contro i suoi numerosi nemici; famoso sia per le sue aggressive campagne contro i popoli vicini che per la sua crudeltà, Assurnasirpal II infliggeva punizioni orribili ai suoi prigionieri e sudditi, inclusa la scuoiatura pubblica. In mostra nella Sala 6a.

Cosa vedere assolutamente al British Museum? La Mappa del mondo e la Tavola del Diluvio, 700-500 a.C.

Il racconto dell’Arca di Noè nell’Antico Testamento descrive un evento reale? Questa apparentemente modesta mappa in argilla di 13×7,5 cm proveniente dall’antica Mesopotamia (l’odierno Iraq), la più antica mappa del mondo conosciuta, suggerisce di sì. La mappa utilizza l’antico sistema di scrittura cuneiforme e, sebbene danneggiata e tutt’altro che completa, è ancora leggibile. Ma ciò che sorprende di questa piccola tavoletta è ciò che rappresenta: c’è un doppio anello con l’etichetta “Fiume Amaro”, uno specchio d’acqua che circondava il mondo conosciuto dai Babilonesi, raffigurato come una massa di terra circolare.

Una linea verticale indica il fiume Eufrate e un rettangolo nella metà superiore individua l’antica città di Babilonia, ma questa non è nemmeno la parte migliore. Tre triangoli si diramano dal cerchio esterno e, incredibilmente, il testo che li descrive è sopravvissuto sul retro di questa tavoletta. Una descrizione menziona una grande montagna e un ” vaso parsiktu “, che è il nome con cui i babilonesi si riferivano ai resti dell’Arca di Noè, che si dice si sia posata sul Monte Ararat. Proprio di fronte al piccolo triangolo che indica il vascello si trova la città babilonese di Urartu, che, tradotto dall’assiro all’ebraico, è Ararat. La trovate in mostra nella Sala 55.

Marmi del Partenone, 447–432 a.C.

Una delle opere d’arte più contestate al mondo, i Marmi del Partenone adornavano il frontone dell’omonimo tempio di Atene dedicato ad Atena, la dea greca della saggezza e della guerra. In effetti, il Partenone fu originariamente costruito per celebrare una dura vittoria sui Persiani, e questo fu il grande ringraziamento degli antichi Greci. Il lungo fregio marmoreo conservato al British Museum raffigura la processione delle Panatenee, la commemorazione del compleanno di Atena.

Come sappiamo, i marmi vennero staccati dal Partenone su ordine del diplomatico scozzese Thomas Bruce, ambasciatore britannico presso l’Impero Ottomano e settimo conte di Elgin. Fecero scalpore fin dall’inizio. La nave che avrebbe dovuto trasportarli in Inghilterra naufragò nel giro di un giorno dalla partenza dal porto nel 1803 e ci vollero tre anni per raccogliere i fondi necessari al loro recupero da parte di sommozzatori. Il costo iniziale della rimozione dei marmi era stato di circa 75.000 sterline (oggi 5,7 milioni di sterline), e Lord Elgin sperava di recuperare la cifra vendendoli al governo britannico. Alla fine lo fece, nel 1816, ma il ricavato fu molto inferiore, solo 35.000 sterline. Ed è ancora controverso se il sultano ottomano gli abbia effettivamente concesso il permesso di rimuoverli.

E il dibattito continua a infuriare. I marmi del Partenone furono esposti per la prima volta al British Museum nel 1817 e per ora rimangono una presenza fissa. Il direttore del museo, Nicholas Cullinan, recentemente nominato, ha fermamente escluso qualsiasi restituzione permanente dei reperti durante il suo mandato. Li potete ammirare in mostra nella Sala 18.

La Stele di Rosetta, 196 a.C.

La più studiata, chiacchierata, protagonista dei nostri meme e per identificare chi scrive messaggi di testo troppo lunghi, eccola in tutta la sua bellezza. la Stele di Rosetta diede inizio a una corsa alla decifrazione degli antichi geroglifici egizi, rimasti impenetrabili per secoli. Manufatti dell’antico Egitto con questo linguaggio pittorico, meraviglioso ma al tempo stesso insolito, erano stati infiltrati nelle collezioni europee già a partire dal 1400 e studiati da artisti e studiosi.

Ma fu solo quando questo incredibile documento lapideo fu trovato dai soldati francesi nel 1799. Successe mentre scavavano le fondamenta di un forte nella città egiziana di el-Rashid, o Rosetta, che comprenderlo divenne possibile. Di per sé, il documento non è degno di nota; in realtà, si tratta di un decreto piuttosto noioso sull’incoronazione del faraone egizio Tolomeo V. Tuttavia, riporta lo stesso testo in tre lingue: geroglifici egizi (immagini, simboli e scrittura), demotico egizio (non pittorico) e greco antico, fornendo così la chiave per interpretare i geroglifici.

Ne seguì una battaglia intellettuale tra il fisico inglese Thomas Young e lo studioso francese Jean-François Champollion per essere il primo a decifrare il codice, e fu il francese a vincere. È interessante notare che la Stele di Rosetta non è nemmeno rara. Infatti si trattava di una stele (tavoletta) prodotta in serie, progettata per essere ampiamente diffusa, proprio come i nostri documenti governativi odierni. La potete ammirare nella Sala 4.

Uomo di Lindow, 2 a.C.–119 d.C.

In un giorno di agosto del 1984, appena a sud di Manchester, in Inghilterra, un torbaio locale trovò quello che sembrava un pezzo di legno che spuntava dal suo macchinario. Lo lanciò all’uomo con cui stava lavorando per divertimento e, mentre la torba cadeva, apparve un piede raggrinzito e coriaceo. Il resto del corpo fu infine riesumato e studi successivi stabilirono che l’Uomo di Lindow (così chiamato per la palude in cui fu trovato) fu ucciso e lasciato marcire nella palude. Tuttavia, non marciva.

Man mano che nuovi strati di vegetazione crescevano sopra di lui, gli strati più vecchi rilasciavano acido umico, con un pH simile a quello dell’aceto, che lo conservava sottaceto proprio come un cetriolino. Grazie all’eccezionale conservazione del corpo, sappiamo che la vittima aveva subito una ferita d’ascia alla testa, uno strangolamento e un taglio alla gola, ed era poi rimasta nuda a parte una fascia di pelliccia di volpe intorno a un braccio. Sono state ipotizzate le cause della sua morte violenta, tra cui rapina o sacrificio rituale, ma rimane un mistero. In mostra nella Sala 50.

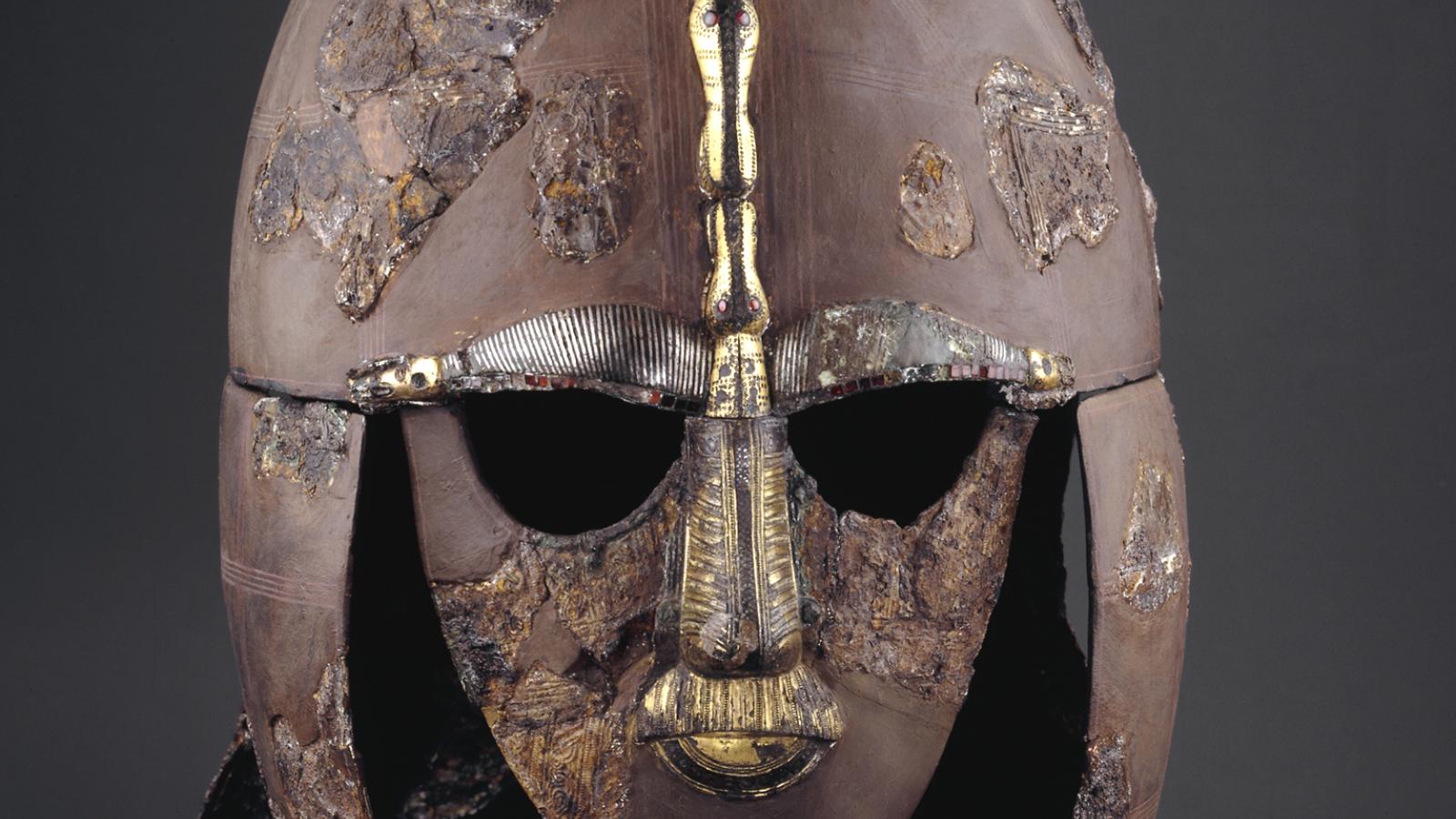

Elmo di Sutton Hoo, inizi del 600 d.C.

Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, nel 1939, una nave anglosassone sepolta fu scoperta a Sutton Hoo, vicino alla città di Woodbridge, nel sud-est dell’Inghilterra. Era l’ultima dimora di Re Raedwald, la cui salma sarebbe stata trasportata lungo un tortuoso viaggio in barca lungo il fiume Deben. E la sua barca sarebbe stata poi trascinata su per una ripida collina.

La scoperta del sito funerario ha contribuito notevolmente alla nostra comprensione della cultura anglosassone. Con la caduta di Roma intorno al 476 d.C., gli Angli, i Sassoni e altre tribù nordeuropee si stabilirono in Britannia. Ma fino a Sutton Hoo c’erano ben poche prove archeologiche di questo periodo. Precedentemente considerata carente di infrastrutture civili, ingegneria e commercio. La Britannia anglosassone si è rivelata culturalmente ricca e complessa grazie a questo scavo, oggetto del film Netflix del 2021 ” The Dig” .

Per prima cosa, i rivetti della barca uscirono dal terreno, poi lentamente emersero tesori, tra cui l’elmo di Re Raedwald, che gettarono luce su una cultura di raffinatezza, conoscenza e commercio. Realizzato in oro, argento, ferro e leghe di rame, l’elmo, con i suoi baffi e le folte sopracciglia, potrebbe riflettere l’aspetto reale del re. Lo trovate in mostra nella Sala 41.

L’astrolabio di Sloane, 1290-1300

A partire dal X secolo, in Europa si compirono enormi progressi tecnologici. Ad esempio i mulini ad acqua accelerarono la macinazione del grano e la follatura dei panni. Poi i nuovi aratri venivano trainati da cavalli agili e maneggevoli al posto dei robusti vecchi buoi. E infine si scavavano grandi cave per estrarre pietra con cui costruire imponenti cattedrali gotiche. Ma ciò che non era stato risolto era il problema di tracciare il tempo in modo affidabile. Questo astrolabio Sloane, realizzato a Londra e collezionato dal padre fondatore del British Museum, Hans Sloane, simboleggia l’inizio della corsa alla standardizzazione del tempo.

Nati dall’interesse islamico per la matematica, la geometria e l’astronomia, gli astrolabi furono i precursori degli orologi moderni. Ma presentavano anche degli svantaggi: ad esempio, era possibile calcolare l’ora ruotando le sue parti, ma non avevano un movimento perpetuo.

È grazie ai secoli successivi di ricerca orologiera che è stato possibile realizzare orologi come l’ orologio di Cassiobury Park (esposto nella sala 38). Questo particolare orologio da torretta è dotato di un bilanciere chiamato foliot, che precede il pendolo e permetteva di misurare il tempo comune. Fino alla rivoluzione industriale del XIX secolo, orologi come questo sarebbero stati un elemento fondamentale nella vita della comunità e della chiesa. Lo potete ammirare nella Sala 1.